2018年,博物馆一支“怪枪”引起争论,专家猜测:这是我军独创的

在抗日战争时期,相比于装备精良的日军,我军的装备显得过于寒酸。日本人武器弹药十分充足,还拥有数不胜数的重武器和拥有相当程度的制空权。而八路军在抗战期间,只有小米加步枪,缺衣少粮,武器也主要靠在战场上缴获的敌人武器。

面对这种情况,毛主席提出“自己动手,丰衣足食”的号召,吃的自己种,穿的自己做,武器自己造。

对于一穷二白的八路军来说,要自己制造武器,困难重重。缺少机器,没有经验,只能靠拆解俘虏的武器一点一点摸索。

功夫不负有心人,我军靠着自己的聪明才智和人民的支持,发明出了许多新的武器,这些武器相对于日军装备来说是粗糙的,也是五花八门的,很多也只使用了很短的时间,现在就算见到了一两件,也要经过深入研究才能知道它的来历。

一、抗战文物展中的一支怪抢

烟台作为最早一批解放的港口城市,保留了大量抗战时期遗留下来的文物。为了更好地保存这些文物,1958年成立了烟台博物馆。

1964年,烟台军分区将一批从日军手中缴获的武器移交给烟台博物馆保管。由于文物的特殊性,这些武器一直被烟台博物馆小心珍藏着,从未对外展览过。

直到2018年,烟台举办了一次大型的抗战文物展览,才将这批武器展出供大家观赏。

当工作人员小心翼翼地对这批文物进行登记时,有一支奇形怪状的枪引起了人们的注意。说它是枪,一般的枪支的口径在10毫米左右,即便大口径的枪支也是在12毫米以上,可是这把“枪”,它的口径达到了35毫米,而且没有上子弹的地方,也没有扳机,只有一处拉柄,这该如何装弹和发射呢?

说它是炮,可是,35毫米的口径又比一般的炮小,而且外形结构又与轻机枪相似,有瞄准的准星和缺口。枪管下还伸出两个可以折叠的脚架。这样的武器在日军的武器中从未见过。

这件怪异的武器引来的大家的猜测。其中,有位眼尖的工作人员说:“看,这上面有字,好像刻着中文,肯定不是日本人的武器。”

大家都凑上来看,果然,虽然上面锈迹斑斑,却依稀可以看出“昆崙厂制”这四个字。

在抗战期间,昆崙山除了有八路军以外,还有国民党的保安团和日伪军,所以,一时也分辨不出这件武器到底出自谁之手。

烟台将这件怪异的武器上报到北京之后,立马有专家赶来,他们一看,也有点傻眼,确实在其他地方也没有看到过类似的武器。对此,个别专家推论的是,抗日战争时期,国民党军队和日伪军队使用的都是标准式武器,而且装备量比较大,像这件极其少见又奇形怪状的武器,只有一种可能,即:是我军因地制宜自制的,后来又由于各种原因没有大量生产。

那么,八路军为什么会制造出如此怪异的枪?

二、武器设计师:周吉隆

为了彻底搞清楚这件文物的由来,烟台博物馆的工作人员经过多方打听,终于找到了一位八十多岁的老人,她的父亲就是胶东抗日根据地军工厂的创始人——周吉隆。

在这位老人的手里,还保存着周吉隆生前亲笔撰写的回忆录,这份珍贵的回忆录为大家揭开了一段尘封历史,也知道了这件文物的来龙去脉。

1914年周吉隆出生在烟台黄县,家境殷实,从小到大,一路都顺顺利利,不到20岁时在青岛就有了一份稳定的工作。

当时,中国革命形势风起云涌,周吉隆并没有安心于安稳的生活,而是时时刻刻都想着报效祖国。

在青岛他结识了黄县第一名党员陈文其,在陈文其的影响下,周吉隆很快成长为一名进步青年。陈文其将周吉隆带回黄县,进行地下工作。

当时,日军在全国战场上对我军步步紧逼,周吉隆坐不住了,做梦都想能亲自上战场,与日本人真枪实弹的干一场。

1938年的春节,周吉隆去妹妹家串门,他遇见了当地抗日武装的领导仲曦东等人,随即便向仲曦东表达了自己想参军的想法。仲曦东见他意志坚决,参加过革命工作,又有文化,经过多方考察,郑重同意了他的请求。

当时全国人民抗日情绪高涨,参军人数急剧增加。可是,面对装备精良的敌军,我军的枪支弹药严重缺乏,大部分的战士甚至只有大刀、梭镖等冷兵器。面对日军的坦克大炮,只能是用血肉之躯去阻挡,伤亡惨重。

部队装备如此之差,周吉隆看在眼里,急在心里。可只是,他既没怎么使用过武器,也没有造武器的知识,也只能是干着急。

幸运的是,机会很快就来了,1938年正月26日,周吉隆接到大队部通知,到圈杨家参加干部扩大会议,期间碰到本村的铁匠周抡彦。两人一路同行,经过攀谈,周吉隆了解周抡彦这段时间一直在国民党军械所干活,这次回来,是因为干活的工具被游击队收走了,想去要回来。他一听周吉隆是部队的,问他能不能帮忙去说个情。

周吉隆一听他是军械所的,立马来了兴趣,就问他:“你会修枪不?”

周抡彦说:“那咋不会修,我不仅会修枪,我还会造新枪嘞。”

周吉隆一听,脑子里突然有了一个大胆的想法,又问他造枪需要些什么设备、原料和厂房,周抡彦都说了个大概。周吉隆试探性地问他:“如果让你来给我们八路军造枪打鬼子,你愿意不?”

周抡彦很爽快地说:“打鬼子的事咋不愿意,我们村里有不少人在军械所做事,都可以叫来!”

周抡彦的这个回答让周吉隆的心里大概有了底,因此,在圈杨家干部扩大会议上,他把在路上与周抡彦交谈的情况向领导做了汇报,并提出了我们自己建立兵工厂的大胆想法。没想到,这个想法马上得到了同志们的一致同意,并任命周吉隆为兵工厂的厂长。

兵工厂从建立之初就面临着各种困难,首先是资金。当时我军简直是一穷二白,根本就拿不出建兵工厂的钱。此时,周吉隆的父亲伸出了援助之手,拿出了压箱底的1000多块大洋,他妻子把嫁妆都贡献出来了,这才解了燃眉之急。

周吉隆的父亲除了出钱资助,还亲自上门请来了在奉天兵工厂当过学徒,且有经验又有技术的于鸿春担任兵工厂总技师,真的是雪中送炭!

一听说八路军要建兵工厂,周抡彦也没有食言,挑着担子,带着几十位同行就加入到兵工厂。

当时,黄县的私营企业比较发达,很多企业的生产设备都可以派上用场。周吉隆就到企业主当中去宣传抗日救国的思想,倡导“有钱的出钱,有力的出力”。得到了这些企业主的广泛支持。有的企业,如永源铁工厂,连技术人员带全部设备整体加入八路军。

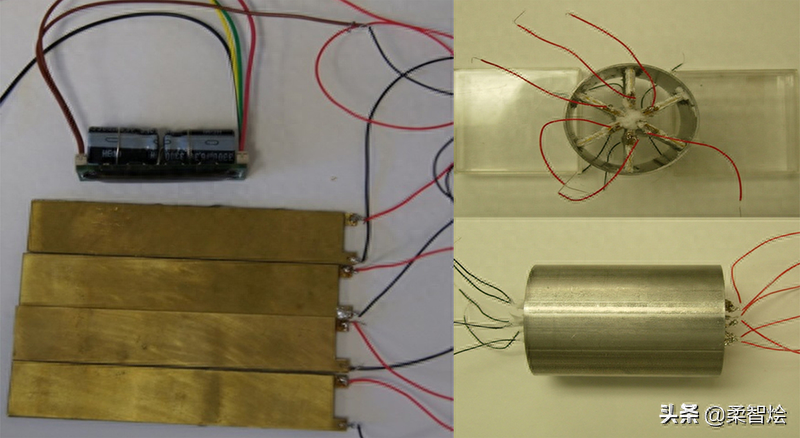

不久之后,圈杨家兵工厂就在各方力量的支持下建立起来了,当时就拥有钻床、刨床、大小车床等机械加工设备26部,柴油机4部,汽油机1部,发电机1部,翻砂设备4套,以及电焊设备2套等。

为了给战场及时供应装备,兵工厂开足了马力,每个月能生产80支步枪,5000发子弹、5000枚手榴弹、500发迫击炮弹。

圈杨家兵工厂是胶东根据地第一个兵工厂,也是八路军第一个正规的兵工厂,堪称我军兵工事业现代化的开始。

兵工厂的极速发展,很快也引起了日军的注意,为了切断我军的武器供应,日军在胶东进行了一次又一次的扫荡,为的就是要拔掉这根眼中刺。

为了躲避敌军的扫荡,周吉隆带着设备和人员转移到平度、莱阳的山区继续进行生产。

此时,周吉隆又接到另一个艰巨的任务,要在栖霞县新建蓬黄战区兵工厂。这一次困难更大。

仅有的两台被破坏的车床花了一个月的时间才修好。日军对军工厂的扫荡让工人都不敢来,周吉隆就亲自上门一个一个地劝回来。原材料没有,就专门让脚夫在城里买了用骡子一趟一趟地拉回来。经历了千辛万苦,蓬黄兵工厂终于建成。

三、新式武器的诞生

在当时那么艰苦的条件下,周吉隆不仅要完成上级下达的生产任务,还要抓紧时间研究新的武器。

当时,日本在广阔的战场建立了许多碉堡,这种碉堡极其坚固,墙体布满弹孔,就算顶部受到破坏,只要是墙体还在,依然能形成坚固的防御。

部队迫切希望兵工厂能够研制出比迫击炮弹道更低的平击炮。周吉隆看到战场上战士们一批又一批牺牲在碉堡之下,他向兵工厂全体人员宣布:必须要研制出一种大口径的直射武器。

只是,要想自创新型武器谈何容易!周吉隆和于鸿春为了研制这种武器废寝忘食,终于在日军的89式掷蛋筒上获得了灵感。然而,曲射武器与直射武器不同的是,曲射武器配备的是50毫米的口径榴弹,因为后座力大,所以必须支在在地上。如果改为直射武器,强大的后座力,不要说人,连牛都难以承受的住。

于鸿春立马否定了这个想法,周吉隆思考了良久,说:“如果我们把口径改小一点,是不是后座力就小了呢?”

一句话令于鸿春茅塞顿开。经过一个多月的反复研究、讨论。终于研制出了一种口径只有35毫米,但杀伤力足以对碉堡墙体造成损坏的榴弹发射器,这种武器可以供步兵使用,运用高低压原理发射榴弹,可以直射,并且可以抵肩发射,为我军解决了燃眉之急。这就是烟台博物馆展出的那支奇异的“怪枪”。

后来,由于我军缴获的日军重武器越来越多,这种有限制性的榴弹发射器就没有进行大规模的生产,慢慢地,才被淹没在历史的长河中。

虽然榴弹发射器没有在战场上发挥更大的作用,但是,它是我军兵工史上自主研制的全系统全要素的新型武器,代表了我军的智慧和战胜敌军的决心,值得一提的是,还是我军的独创。

在场的很多人,在知道了这件武器背后的故事之后,不仅不觉得它怪异,反而觉得它英姿勃勃。

[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]

互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!

如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/40350.html