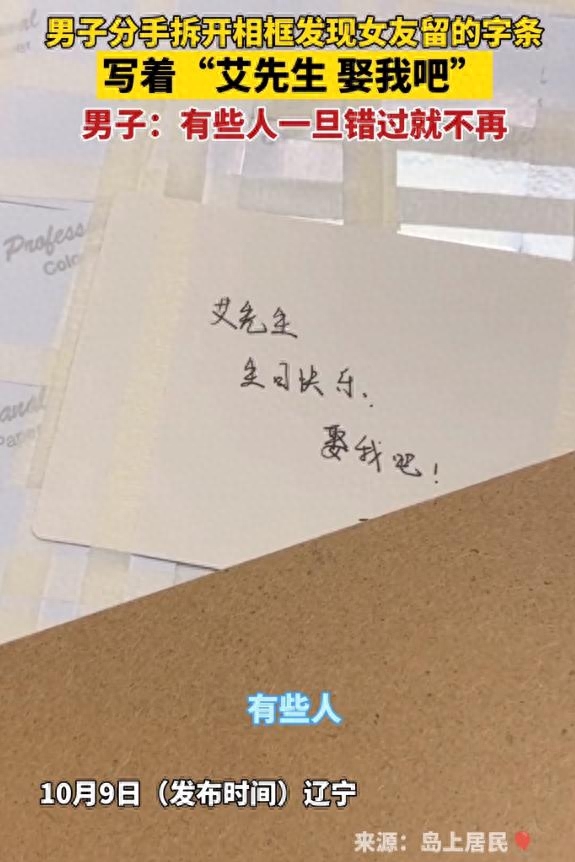

被养母吸血的一生,白玉霜惨遭下药绝育,告病危养母仍嫌她赚不够

1942年,炎炎夏日,天津北洋戏院里,演唱声娓娓道来:“花谢花飞花满天,红消香断有谁怜”,正在演出的是《闺房劝婿》,戏台上的女主角唱得酣畅淋漓,一颦一笑入木三分,台下观众看得也是如痴如醉。

到达高潮时,女主角突然发出一声尖叫,半圈还未转完,身子便软了下来,缓缓地倒向一边。

“啊!血!是血!”有人掀开她的戏服,只见那汩汩鲜血顺着大腿往下淌,很快就染红了台上的毛毯。

女主角被人架了下去,脸色惨白的她虚弱地吐出一句:“我是唱戏的,就是倒也要倒在台上!”

此女,便是有着“评剧皇后”之称的白玉霜。

白玉霜,1907年生于河北滦县。她4岁时被亲生父亲卖掉,给了李卞氏当养女,养父母为她取名李慧敏。

精明的李卞氏有着自己的盘算,买下李慧敏只因她样貌不凡,是一个“潜力股”,待把女孩养大一些后,李卞氏是要再转给妓院大赚一笔的。

年纪尚小的李慧敏,哪里会懂人心的险恶,她只晓得养父李景春在一家戏班里唱评剧老生,自己从小被戏曲声环抱,耳濡目染,渐渐地也对这门艺术产生了兴趣。

跟着李景春走南闯北的日子,种种新鲜感覆盖了童年的悲惨记忆,极度渴望温暖和爱的李慧敏,觉得养父在哪里,家就在哪里。

见养女学到了一些戏剧皮毛,李景春尝试着让她唱一段《马寡妇开店》,李慧敏一开嗓,婉转的戏腔惊为天人,李景春大喜过望,决定重点栽培这个好苗子。10岁那年,李慧敏正式进入了养父的戏班。

字正腔圆、唱念做打有模有样的李慧敏,无意间被戏班班主孙凤鸣发现,听过李慧敏最拿手的《马寡妇开店》之后,孙凤鸣一拍大腿叹道:“这是一个可塑之才!”

孙凤鸣告诉李景春,要收李慧敏为徒,李景春却觉得一个女孩子家抛头露面有失风化。李卞氏更是一百个不乐意,她还指望着把李慧敏卖给妓院呢。

孙凤鸣早已看出这夫妻二人的心思,拍着胸脯表示:“跟我学戏,将来出人头地了,等着赚大钱!”

刚才还拉长脸的李卞氏,立马喜形于色,连连点头回应:“有这等好事,我们怎么会不同意呢?同意同意!”

众人一拍即合,只有李慧敏没在场,也没人在乎她的想法。于是女孩跪在孙凤鸣面前磕响头,得了一个艺名“李桂珍”,完成了拜师仪式。

孙凤鸣开始教李桂珍唱《王少安赶船》、《花为媒》、《秦雪梅吊孝》几出戏,师父教的认真,徒弟也练得比谁都勤,寒来暑往,除了初一、十五不练功,其他时间都不敢懈怠。

12岁时,李桂珍迎来了登台唱曲的机会。第一次亮相,就唱了《马寡妇开店》,惊艳四座。

虽然老天爷赏饭吃,可惜李桂珍学的是评剧,与当时最正统的“大戏”京剧相比,评剧只是个“不入流”的玩意儿,内容又多半是家长里短、男女情爱,为了迎合听众喜好,还夹杂着一些荤戏。

李桂珍积累了一些人气,却并不开心,她发现自己花费大量心血的作品,在别人眼里根本成不了艺术。更让李桂珍深受打击的是,14岁时,养父李景春撒手人寰,家里瞬间失去了顶梁柱。

李景春还活着的时候,李卞氏不敢轻举妄动,现在丈夫不在了,她又打起了李桂珍的主意。李卞氏看不上孙凤鸣给的那一点补贴钱,觉得既然李桂珍这么能唱,还不如搭建自己的戏班。

就这样,由李卞氏和她家兄弟当管事,李桂珍担任台柱子,弟弟李国璋拉二胡,又找了小桂花、小菊花几个熟悉的小演员,“玉顺评剧团”便成了。

李卞氏看到了养女的价值,李桂珍由此逃脱了再次进窑子的厄运,可是成为了养母摇钱树的她并不轻松,每日的戏排得满满当当,演了才有饭钱,亏了就会挨骂。为了不被卖进花楼,李桂珍根本不敢懈怠,除了吃饭睡觉,就是待在戏台上,兢兢业业地演着。

想要赚更多的银钱,需要更多的粉色情节,《小老妈开唠》《苏小小》等充斥着大量荤段子的剧目,粗俗浅显,观众格外买账。演多了这类角色,免不了招来了一些骚扰。

有一次,几个醉酒的看客拉着李桂珍,说了一些十分挑逗的话,李桂珍直接与他们发生了肢体冲突。

李卞氏赶来后,不但没有维护养女,反而破口大骂起来:“你怎么这么不懂事,赶紧给人道歉!”在李卞氏眼里,钱才是最重要的东西。

钱是赚到了,并不是李桂珍的志向,她想让大家认可评剧。用她的话说,演出一定要有规格。

李桂珍修改了台词,加强了表情和动作管理,还请来导演给演员排新戏。她发现演员很少记唱本,容易忘词儿,便在后台盯着,一幕演完了及时和演员对词儿。

不出意外地,李桂珍独创的低弦低唱风格火了起来,她趁势将自己的艺名改成了“白玉霜”。

唱得越红,引来的目光就越多,1934年,白玉霜在北平开明戏院演出,北平市长袁良看过戏后,按捺不住了,他当场提出请白玉霜去家里吃饭。

袁良垂涎白玉霜已久,明面上是请吃饭,实际上是贪恋美色。白玉霜心知肚明,委婉拒绝道:“袁市长,小女子只是一个演戏的,我这身份恐怕不便去您府上。”

袁良没有放弃,又数次派人传话给白玉霜,谁知白玉霜根本不给他面子,一再拒绝邀请。

见这女子过于刚烈,袁良将茶杯往地上狠狠一摔,怒气冲冲道:“区区一个下九流,给脸不要脸!”

之后的一天,白玉霜在台上演着《贫女泪》,突然闯进来一队背枪的士兵,领头的来势汹汹,拿出一张公文说:“接市长指示,你们的戏内容低俗,有伤风化,不能继续演了,现在请马上离开北平!”

话音刚落,士兵们冲上前来,不由分说把白玉霜他们一路“护送”到火车站,领头的不耐烦地挥挥手:“赶紧走人!”

出了这档子事,戏班里的人跑了一大半,玉顺评剧团随时面临散架危险。白玉霜领着余下的成员继续漂泊,直到第二年,她得到了一个千载难逢的机会:到上海恩派亚大戏院演出。

纸醉金迷的上海滩,成为了白玉霜东山再起的希望,她按照南方观众的喜好,规范了口语化唱腔,将戏中唐山话念白改为京白,将粗俗剧名改得文雅了一些。

图 | 白玉霜剧照

艺术总是相通的,白玉霜主演的《花为媒》一炮而红,征服了观众。趁着热度她又推出了《桃花庵》《潘金莲》《空谷兰》《珍珠衫》《马震华哀史》等戏,同样大受欢迎。

当时上海有一个生意能人,叫魏廷荣,他不仅拥有烟草公司,还是几个戏园子的大股东,魏廷荣嗅到了商机,便用“白玉霜”的名字推出了一款“白玉霜”牌香皂,外包装上印着白玉霜模样的美女,内里是白色圆形的香皂,产品一经推出,立即成了抢手货。随着戏院客满、香皂热销,“白玉霜”这三个字响彻大上海。

那两年可谓是白玉霜的事业高光时期,戏剧名家们送了她一个“评剧皇后”的头衔,等到1936年白玉霜受上海明星公司邀请,主演她的处女作电影《海棠红》,一经放送又掀起了一股热潮。更有纪念意义的是,在这部电影里,流传民间乡野的评剧,从“不入流的玩艺儿”摇身一变成为了“值得欣赏的艺术珍宝”,被《大公报》整版报道,并且拥有了新派别:“白派艺术”,白玉霜也多了一个“电影明星”的新身份。

图 | 白玉霜剧照《北洋画报》刊

事业上风生水起,白玉霜在生活上则是被老爷太太们围绕,只要不演戏,她总有饭局、牌局、舞局,吃喝玩乐时间一久,白玉霜对这些庸俗无聊的娱乐方式产生了厌倦,可是迫于人际交往的需要,她也无法摆脱。

生活如此单调乏味,白玉霜便将注意力集中到了一个人身上,此人叫李永起,是戏班里一个打梆子的乐师,老实本分,脾气温和。白玉霜在台上唱曲,李永起在台上打梆,眉目传情之间,让众人大跌眼镜的是,白玉霜居然爱上了李永起!

穷小子李永起是公认的好梆子,但不是李卞氏眼里的好女婿人选,白玉霜刚一提出想与他交往,李卞氏立马就急了:“不行,这事儿绝对不行!”

白玉霜尝试着和养母谈条件,答应给她买房、买地、投钱做生意,但李卞氏显然更在意白玉霜这棵摇钱树,她警告道:“你休想嫁人!嫁人还能像现在这样?谁会花钱去捧一个有夫之妇?”

李卞氏偷偷给白玉霜下了药,让她再也无法生育。之后又雇来几个流氓,把李永起毒打了一顿。

白玉霜知道后,对李永起既心疼又愧疚,自由恋爱的新奇体验让她不顾一切,白玉霜头脑里萌生出了大胆的念头:和李永起一块儿远走高飞!

白玉霜平生头一次反抗,以私奔开始,惊动了上海滩,当时报纸的头版头条这样报道:“白玉霜和人私奔,究竟去了哪里?”

这两人去了哪里呢?原来他们一路到了天津,之后抵达李永起的老家河北省杨村,开启了一段隐居的桃源生活。

安逸的环境,暖心的爱人,与世无争的日子让人暂时忘却了烦恼。坐在青藤缠绕的瓜棚下,走在崎岖狭窄的田垄上,一身村姑装扮的白玉霜,变成了一个普通乡下女人。她用多年的积蓄为李永起买了地、盖了房,还学会了种地,之后又经营起了一间豆腐坊。

李永起做豆腐,白玉霜卖豆腐,友人刘二来探望他们,看到此情此景禁不住感叹:“表哥表嫂,干得真带劲呀!”

而此时,戏班失去了台柱子就像失去了灵魂,台下观众开始叫嚷,纷纷表达不满意,眼看着陷于市场困境,大家只好找来了一个女孩。

此女,正是白玉霜的养女小白玉霜。赶鸭子上架,小白玉霜拼命学习养母的长处,迅速成长起来,她虽然先天条件比不上白玉霜,但是也逐渐形成了个人特色。崭露头角的小白玉霜,靠着稚气未脱的唱腔承担了白玉霜的戏,勉强维持住了大部分的熟客。

白玉霜听说了小白玉霜坐镇,心情复杂,她既替养女高兴,又有一些惆怅之感,在她心里一直有遗憾,那是她始终放不下的东西,是她对艺术的热爱和追求。尽管白玉霜厌倦了十里洋场的虚浮,但是她的人生离不开戏。

农村的一片黄土庄稼让人心生腻烦,杨村的村民们也看不惯白玉霜的大大咧咧,乡下人流言四起,粗鄙的话语传到白玉霜那里,格外的刺耳。

乡野容不下自由的灵魂,爱情的光芒也在变得黯淡,朝夕相处中白玉霜发现,那个“理想的男人”其实并不“理想”,表面上对自己呵护有加,暗地里竟然是一个赌徒,李永起的赌瘾又犯了,瞒着白玉霜将两人的积蓄几乎输光了!

这下白玉霜彻底寒了心,正巧李卞氏在寻找白玉霜的下落,虽然小白玉霜表现不错,上海观众仍然更想看白玉霜的戏。李卞氏便托魏廷荣跑到杨村去接白玉霜,还捎话给她说,如果不马上回来,便把小白玉霜卖掉!

魏廷荣的面子不能不给,小白玉霜的未来不能不考虑,顺着这些理由,白玉霜回到了上海。1937年夏,白玉霜重返舞台,身边不再需要李永起打梆子,曲终人散,被踢出局的男人只得灰溜溜地另找了戏班。

白玉霜回归后没多久,平静的水面又起波澜,她想要养活一个戏班,自然少不了打理各类关系,还要给各大媒体送一些孝敬钱,以免报界老爷们造谣生事。而《新民报》的主编吴菊痴早已对白玉霜虎视眈眈,见这个女人没有主动向他示好,便动起了歪脑筋。

这天白玉霜翻开《新民报》,一眼就看见了污蔑她的文章,里面不仅“揭发”了她的风流韵事,还评价她“摆架子、耍大牌、骄傲狂妄”。白玉霜一打听才晓得,主编吴菊痴是京城名票,背后是日本人。她只能联系记者韩宝臣出面,请吴菊痴到北京前门外的“同和轩饭庄”坐一坐。

饭席上,白玉霜毕恭毕敬地向吴菊痴道歉,然后递上来一个圆鼓鼓的钱包:“吴主编,这是一点小心意。”

吴菊痴接过钱包,一双色眯眯的眼睛盯住白玉霜,那目光恨不得将她生吞活剥了。白玉霜全身紧绷着,保持住笑容,内心里真想给他两巴掌。

酒足饭饱后,吴菊痴一脸满足地说道:“我是个不计前嫌的人,以后我们多交流就对了!”

两人在饭馆门口道别,吴菊痴依依不舍地放开了白玉霜的手。等他走到李铁拐斜街处,身后传来几声枪响,划破了天空,吴菊痴直直地倒在了血泊之中。

汉奸吴菊痴当街被杀,此事惊动了日本人,他们查到最后和吴菊痴接触的是白玉霜,以怀疑她是凶手为由,不分青红皂逮捕了白玉霜,同时被带走的还有韩宝臣。两人被当作政治犯,关押在了沙滩红楼的日本宪兵队中。

一个年轻貌美的戏子,落到了日本人手里,其待遇可想而知。在幽暗阴冷的监狱里,白玉霜受尽了非人的凌辱与折磨,日本人将她的衣服扒光,架在棕毛绳子上面,使劲拉磨她的下身,血顺着绳子往下淌,白玉霜绝望地哀嚎着,可是无人能帮她。日本人五花八门的酷刑,整整折腾了白玉霜两个星期。

虽然白玉霜后来被放了出来,却落下了无法修复的病根,曾经鲜亮的主角肉眼可见的凋零,空留下一副遍体鳞伤的躯壳。即使这样,为了戏班的生存,她还得继续上台,强撑着唱戏。

1941年,白玉霜越来越感觉力不从心了,一天两场的高强度演出被迫暂停,等到了医院一检查,医生告知她患上了子宫癌!

这个确诊结果犹如晴天霹雳,白玉霜只能待在北京德国医院的病床上安心养病。说起来是养病,实际上哪能安心,不到半年,白玉霜的病情稍有缓解,李卞氏就急不可耐地催她回来挣钱了。

白玉霜只能拖着病体回到天津,抓紧时间排演新戏,有时候她需要靠人搀扶着才能下车,可是一旦走到戏台上,她又变得生龙活虎了。大家见白玉霜太辛苦不忍心,白玉霜反而安慰他们说:“我还坚持得住!”

白玉霜心里明白,留给她的时间不多了,一定要把几出抗日新戏排出来。

谁都想不到,1942年《闺房劝婿》演到中途,白玉霜的病变处突然破裂,导致了大出血,她再也没能站起来。李卞氏不得不把白玉霜送回医院,可惜为时已晚,她的病情迅速恶化了。

1942年8月10日清晨,白玉霜病体枯槁,躺在床上忍受着疼痛的煎熬。肿瘤细胞转移到了肺部与肝脏,她几度昏迷过去,醒来后突然又有了一些神气。

外甥王林俯下身,用手帕为她擦拭着不断渗出的汗珠。只听见白玉霜用微弱的声音说:“今世我不后悔,我相信她(李卞氏)于我是有情有义的。”

又竭力挣扎了一番后,白玉霜终于沉入那永恒的黑暗,年仅35岁。

依照封建礼教,成年未嫁女子不能列进祖坟,所以没有人肯收留她的孤魂,白玉霜只能埋在天津公墓的孤女坟下,石碑上潦草刻着“李桂珍之墓”,连“白玉霜”三个字都没有留下。

数年后,一个男人摸到了王林家门,说是李永起托他来的。王林一问才知道,李永起后来出了国,结了婚,有了儿孙,如今已经去世,生前曾经嘱咐这位朋友回国带一些美元给白玉霜,算是对这份感情的一点补偿。

王林将此事转告了李卞氏,李卞氏听完脸色大变,把水杯往地上一摔道:“她的一生,就用这几个钱来换么?”

文 | 筱弓

[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]

互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!

如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/51741.html