一念毁终身 一念误三代的家事:添碗(全篇)

我到阜市的第二天,又遇智齿发炎,疼得眼冒金星,从太阳穴到中耳涡,再到后腮邦子已分不清哪儿不疼,阜市的12月也不暖和,气温只有6度左右,我竟疼得直出虚汗,冷热不知。26号下午还有待办事项,这如何是好?!

打通好兄弟陈灿的电话,驱车赶往阜市口腔医院,我歪着脑袋,哈啦子蹿过口罩淌到衣服领子上,形象真顾不上了,每根神经都疼。两只手拖着腮邦子如佝偻的僵尸般跟在陈灿身后,只希望快点排队、挂号、问诊、医治。

一切都在我意料之外,因疫情影响看口腔仍然要提前预约,按号按时段诊疗,我感到无力致极,内心顿悟:牙不疼是我最大的人生幸福。

陈灿急中生变,不容我哀求导医。连拉带拽把我带到另一个地方,一个极其讲究的牙科诊所———程康牙科,因为这儿的一个人,我决心写一写影响至今的悲情陈年家事——添碗

我出生之后寄养在离家20里路的姥姥家,是姥娘门上的铁杆外甥狗。7岁那年才回自己家上小学,可依旧恋姥娘门儿呀,所以除学校上课之外的所有假日时间依然凑胡的姥姥那儿,十里不同风,百里不同俗,我至今记的门清儿的就是姥姥家的一套旧年礼,今天只写“添碗”这一礼,我不知道呀,是命运捉弄还是“添碗”这事的魔咒作祟,以至于因"添碗"秧及了二舅一生、一家三代人。我的童年诸多乐事,姥姥姥爷对我自然好,二舅就更别提了,在那个物质生活贫寒的年代,他夏天能摘来莲蓬仔儿给我解馋,冬天能出烤香喷喷热乎乎的地瓜给我填饱肚子。二舅拥有俊朗之貌,集齐了外婆的大眼睛、白皮肤与外公的魁梧身材,刚毅脸庞。是一等一的翩翩儿郎,可赞潘安之貌,玉树临风。

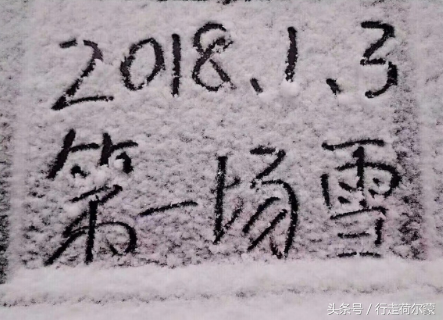

7岁那年的寒假又到了,我窝到姥姥家疯玩儿,街上已隔三差五的传来鞭炮的砰咚嗞嗞声,前面大街上每逢四、九是大集,年集更热闹,喝过腊八粥之后的每个四、九大集都人挤人,买瓜果、添新衣、置年货、放鞭炮、贴春联,是年味儿,也是这方百姓的迎新信仰。

“添碗”是与家家大扫除辞旧相反的一项规矩礼。添一对碗给自家。所谓添碗就是取吉祥意:添人进口,人丁兴旺。这项年活儿我最熟悉不过了,从我记事儿起也或是不记事儿那会儿,歪歪倒倒学走路、扯着姥姥的衣襟跟在二老的身后穿过菜市、肉市、布衣市、来到百货瓷器摊儿看二老添碗,这年也一样重复往年的画面,只见姥姥拿起碗先挑选花色,她大体能相中的多是带红花的“花开富贵”之类,最爱采买带回家的当属符合她内心愿望的“龙凤成祥”图案的厚瓷大圆饭碗。老人家相中图案之后用手指敲敲这只,弹弹那只,听个脆响儿,摩挲碗岩儿半天,确保百分百光滑、圆润、完好,才轻放进挎包的最底层里,以保万无一失,这添人进口的碗,我是摸不得的,她们生怕我那好动的手脚搞杂了这项吉利事儿。我那会儿年龄小,跟老人家学得一样迷信,甚至顶礼膜拜这“添碗”的重大事件,更感觉这老吴家人丁兴旺,娶妻添子的原因,都源于“添碗”的庇佑。那时大舅已成家三年有余,大表弟两岁,已是我的“跟屁虫”。姥姥姥爷最大的任务就是为二舅“添碗”,以助他完成人生的婚姻大事。

说来也怪,新年之后的春天,柳枝抽新芽变软条儿的那会儿,听说二舅果然相恋与一漂亮女子。我一直未曾得见。直至暑假,我上身穿着两条筋的大背心,下身穿着汗渍浸过的大裤衩子,拖踏着掉了鞋扣子的凉鞋,立在门口惊掉下巴,感觉自己这么不得体,这副尊荣竟然撞见了末来的二妗子,她像从电视机里走出来的一样,像朝霞一样斑斓夺目。头发乌黑披肩,有点自来卷,左右两侧的部分长发束之脑后,夹上淡紫色的发饰固定,洋气中带着洒脱与自然;明明眸皓齿,眉含情,眼含笑,透着得体与端庄。见过她之后的很多年,我总把大小荧屏上的明星与之相比,总是觉得论美的话,还是她美的剔透精致,现在想来她与大明星林青霞或有几分相似。

老照片

她是我末来的二妗子,我毫无悬念的这么认为,我心里只有仪表堂堂的二舅配得上她。她又是高材生,单肩挎包中总装有纸笔,爱学习,当时正在提升学历备考中,如花的荣颜只是其一,字写得也极漂亮,我像猴儿一般的性格在她面前也变得温顺听话了许多,装模作样的坐在她身边写作业,掏出本子请她写几个字。她是喜爱小孩子的,摸摸我的头,转身从柜子上取下包,拿出支黑色钢笔,笔头锃亮,先撩拨长发束之脑后,利落之后,右手执笔,摊平本子,运墨行笔:好好学习,天天向上。

当年本子

八个子跃然纸上。我激动得跟考试得了第一名一样,因为没见过那么有筋骨有个性的钢笔字,一手好字着实让我佩服,她低头略思,又在八个字的下面属上自己的名字:程书绪。自此我记住了这诗意的姓名。

春去冬来,四季交替。转眼又到新年,姥爷开始操办二舅的婚事,那个年代古朴的小镇对婚姻大事极重视,各种程序礼节又繁索,除去小细节,大体有:订亲、订日子、领证、结亲几样大程序。订亲是双方长辈至亲或族内威望高的长者坐一起吃饭,代表两家认同年轻人的结合。订日子,是在男方合过新人的生辰八字后,仍由双方长辈出面协商好易婚嫁的黄道吉日。下一步就是先领证再结亲,这在是当时是约定俗成的顺序,当时社会没像今天这般开放,思想也较为保守,没有当今社会同居或试婚这一局面。

两家人一派祥和,新婚大喜的日子就订在腊月二十。姥姥姥爷格外忙碌起来,操办过年,更操办二舅的婚礼。老吴家喜气洋洋,这天又逢大集,准新娘来姥姥家取她与二舅的相册带给自家母亲看看,我又蹭到准二妗子身边,拿来作业本,请她写字:健康成长!

四个大字在她略思之后跃然纸上,飘逸舒畅。稍顿,仍书上:程书绪三个字。呵呵笑着收笔,还本子与我。还拍拍我的肩,摸摸我的头。可这竟是对我的最后祝福。此后狗血剧情比电视机里演得更传奇离奇!三十年,三代人不得其解。

末过门儿的新人前脚刚走,姥姥就催姥爷赶大集,要置办的东西还很多,今年最重要且神圣的“添碗”还得抓紧去办,姥姥心里盘算着嘴上唠着:“在这个年集上把碗添来家,让腊月二十的婚礼更加完美圆满,心也落庭。说不定就在来年还能再添丁,新媳妇儿再给生个大胖小子也是大有希望的,那真是年头逢年尾,一年添双喜,喜上加喜,大吉大利”。姥爷附和起来,“真添个孙子就叫’吴永喆’,呵呵呵”,名儿都如意喜庆。再看她们走得一身是劲儿,脚步轻快麻溜儿,还带小跑儿了,仿佛年轻了二十岁,再听她们笑声朗朗欢悦,尾音儿里带着高兴劲儿。我屁颠屁颠地跟二老上集市。 同以往年一样的是:看花色、听音儿、摩挲碗边儿,确保是“龙凤成祥的图案、确保脆响的全音儿、确保是圆润无暇的瓷釉,跟往年不同的二老的喜形于色,心生花,脚生风,精、气、神、透着明快喜气。今年的“添碗”会名符其实把儿媳妇儿迎进老吴家。

有一街坊,我喊她四大姥娘,也来赶集,少不了跟姥姥姥爷寒暄祝贺一番儿。“好看,好看,我见过两次,找个俊媳妇儿…,个又高,长得又好,脾气又好,文化也高……,有福,有福,你家二小子福气好……”。满大街的人都听得见四大姥娘的大嗓门儿,我仰着脸、竖着耳朵听她铺摆吉详话儿,怎么也听不够,我童年的心是纯净的、洁白的、无暇的。就像舅舅的新娘完美无缺,光彩若玉,自然对四姥娘这夸人的话儿毫不怀疑,奉若真理。姥姥姥爷自然也是爱听的,咧嘴笑呀乐呵呀。只见她她越说话越密,脸涨得通红,嘴里哈出气体在冷风中仙仙缭绕,在冬日下分外明了。越说两位老妇人靠得越近,近到附耳贴首转成了悄悄话儿…。我好奇她们在说什么呢?只见四大姥娘手搭在姥姥的耳边儿,半遮掩自已的嘴巴,耳语之后,拍拍姥姥的肩走了,再看姥姥的神色,征住不过一分钟,便激动的眼泛泪光,下嘴唇张合无力不受控制,双眉往一块儿拧巴,大约两三分钟,心里再也盛不下激昂愤慨之情绪,把手里的碗举过头顶“哐、哐啷、哗啦啦”……尘起、碗碎、我错愕,我的舅舅的“添碗”没了,妇人之见的姥姥大闹集市。

“我忍不了,心里满装不下啊…啊呀…呀啊…”姥姥哭诉说唱起来。慌张了一批人,卖碗的,盆的,布头家什的,五金配件的,再到瓜子小糖的,齐齐刷刷的看过来,围上来,这是出大事儿了,我当时腿不自觉的抖了起来,吓傻吓呆。“怎么啦,你疯了吇,死老太婆”…姥爷歇斯底里的吼,脚跺在地上梆梆直响,像敲着我的脑门儿。“呜呜呜,啊啊唧”抽噎声声,泪流满面,鼻涕过“河”,哽咽如嘶,我…我…我…家门不进二婚女啊…。姥姥断断续续挤出字儿来,也撕破了吴家的脸皮儿,这在当时年集上的一声雷动,胜过今天抖音的传播力量。姥爷脸面全无撕啦啦,血啦啦的,光溜溜的赤裸咆哮:胡扯,滚家去…。他拖沓脚步,拖拉着姥姥,划过碎碗……

我凌乱在风中…

接下来的两天,家里风雨雷动,族亲近邻,至亲尊长,踏破门槛,共议大事。我也在这一言,那一语中,得知实情梗概。原来四大姥娘的娘家侄女儿在镇婚姻登记处工作。大集的前一天,二位新人去领结婚证,档案中发现新舅妈是离过婚的人。姥姥这个封建守旧的老太太听到长舌妇的话后,断断不能冷静,一闹一哭张扬了此事。大好姻缘成了一地鸡毛。不分原由,坚决退婚悔婚成为姥爷坚持的真理。

又过了两天,天摸黑的时候,院子里闪过两个人影儿,疾步奔向堂屋,蹑手蹑脚却又疾快,我瞅见正是二舅和新娘。推门进室一双人就扑通磕在地上。正座是姥爷,对面是姥姥,两边分別是大舅和大姨。二舅跪着说,新娘跪着哭。至此一桩无厘头的因由才大白天下:程书绪的父亲与战友交好,为她指腹订下娃娃亲,两个孩子在一个军属大院长大,同班同校十几载,没培养出愛情,却成长为跟父辈一样的手足情义。含蓄又传统的俩年青人也在法定年龄达标时,就依父母之意领证,却在婚礼前夕对坐无言,相互不能突破亲情屏障,最终又将结婚证换成了离婚证,并无夫妻之实的俩年青人各自成了二婚人。男孩子去年已与自由恋爱的姑娘成亲。程书绪却在成为新娘之前突生这般变故。

“我自己愿意要她…就一个证,一个本本儿的事儿,其他什么事儿都没有,是我瞒的你们,也是我让她瞒的你们,我一个人的错,让我们继续婚礼…二舅一把泪一把鼻涕……。”姥姥姥爷像得了婚礼仪式洁癖症一样,坚绝不让新人过门儿。大舅大姨毕竟接受了新思想的洗礼,认为不是程书绪的过错,本也没有错人,没有错事儿,苦口劝说两位老人依没效果。二老有二老的说辞:事儿已洋洋翻翻儿飘出家门儿,三里五里的地界哪个不嚼舌根子,这跟泼地下的水一样,收不回来,这领过证的人,没办婚礼,没成过婚也一样落人口舌,说不清,道不明,时不时被人翻嚼,戳脊梁骨儿,不如趁年轻速断速绝吧。

一直熬到大半夜,除了堂屋冷冷的光影,夜空中再无半丝亮儿,没有乌云,夜更像黑锅底一样,严丝合缝盖住了大地,抠不开边儿,划不上印儿,满满盖住,风雪难浸。程书绪被大姨和大舅护送出门,二舅被挪动到西堂的灶屋火坑上继续哭。我跟着二舅又同情他,又心疼他,看他高高的个子斜歪在炕上,半截腿翘在炕外,头攮进堆积在炕头的棉被里。呜呜又呜呜,呜呜又咽咽。肩头一耸一耸。我晕晕睡了一夜,又被吵醒,二舅不吃不喝,抗争、抗议,进而哀求,坚持结婚。姥爷为了颜面坚持退婚,父与子势不两立。

新年就要到来,姥爷怕二舅私奔,把他锁进西屋,二舅一敲,二砸,三踹门。最后被绑住手脚,禁止行动,钥匙藏好。我想起二舅对我的疼惜,带我下河,教我浮水,帮我描好后背上被水冲淡的锅底灰,糊弄母亲和姥姥。把呛水要丢了小命儿的我从河里捞上来,倒放在牛背上控出胸腔的水,让我喘回气儿来。还给我削嘎嘎,打嘎嘎,教做弹弓捉鸟儿,我的童年若没有二舅这样的精神领袖还有什么乐趣。于是动了恻隐之心。从窗台的旧棉鞋里取出钥匙,打开西屋门锁,也闯下大祸。

隆冬萧瑟成一块厚厚的冰。二舅是冰里的鱼,动弹不得。

姥姥姥爷不留神儿的功夫,我摸出藏在鞋壳啷里的钥匙,解下二舅手脚上的绳索,放他出门去。刚溜到院墙边上,翻墙用的木梯还没搭牢靠,姥爷从茅房里提着裤腰带窜出来,二话不说,哼哧一声摞倒梯子,二舅一个凛冽趴在地上。姥爷一转身对偷钥匙的我飞起一脚,屁股朝上我也趴在地上。按往常这疼劲儿就要嚎啕大哭的我,竞然憋住了,捂着屁股,侧起身来,眼泪含着,声音就堵在喉咽处,不发一丁点儿音儿。再看起身的二舅,不死心又搭梯子,姥爷又摞倒梯子,父与子从没红过脸,今日要动手干一仗啊,我扭着疼痛的腿脚,哆嗦起来,话也不利落,进屋扯着姥姥外拽,院里的舅舅咆哮:“我要出去,不在这个家了。”姥爷嗓门儿更高:“你出门一步,有你没我,有我没你……”。二舅终是年轻人,三两上就把梯子竖得立正了,姥爷力量不及,开始大喘气,气火攻心,“死在这一场里我”。话毕一头撞了院里的大枣树,一头裁倒直挺挺夯在地上,姥姥腿一软也瘫在院中,我也恍惚起来,二舅清醒了,抱着姥爷喊人…

记不清慌乱的场面了,总之姥爷住了一个多月的医院,出院后半身不遂,拄上拐杖,流起哈喇子,踏踏啦啦的右脚再也抬不起来,走路全靠左边的力量带着右脚磨地走。我记不清那年春天到了没有,很长一段时间柳枝也不发芽,河冻也不解化。二舅开始有些魔佂,把结婚证换成离婚证后更魔征了些,他成了没有婚姻之实的二婚男,程书绪成了没婚姻之实的三婚女。

转眼到快到端午节,我周五放学,刚要猫起身开蹿,借去镇上拉砖的开拖拉机的五叔的光,捎带我去姥姥家。一只手拉住了我,回头一看,惊掉下巴,是程书绪,强作欢颜的脸上写满无奈、忧伤和思念。我愣神,不知怎么开口,不知怎么称呼。“嘘”她食指挡了下口鼻,示意我不要声张,从随身携带的包里掏出一封信。“交给你二舅”拍拍我的肩,掩面而去,落漠无助。

我不敢有半点差池,偷偷把信件塞给二舅。二舅又哭了一夜,脾气也越发古怪,易怒,火气大。

转眼间我升入中学,学校离姥姥家更近便,每个周末依旧去看望二舅,二舅年近三十,远房亲戚又给二舅说了门亲事,姥爷的身体愈发虚弱,已不能下床,经常暗自流泪。时间磨平了个性还是磨平了伤痛?我不得而知。二舅秉性柔和了些,娶媳妇结婚。姥爷过世。

日子平常而普通。我暑假午睡的时候从滑落在地的枕头里看到摩嗦到皱巴巴的信件,正是当年我传递的那封。简短而悲伤,字迹被浸过无数次泪水,分不清是她的?还是他的?有缘无份的人生晃若烟云。几十个字,字字扎心:

此地一别与君绝 请汝勿念两相安

花落天涯绝壁外 心入茫茫人海间

今生不盼再相见 何需再求来世缘

唯愿爱人多珍重 尔方安心休与眠

程书绪 安好

当年信件

三年,三年又三年,大学毕业后,我留在南方小城,奔忙于异乡,终日为碎银几俩起早贪黑,对故乡的人和事儿多靠手机偶得知。二舅因年岁渐长,越发模糊了青春爱情记忆。生了可爱聪明的儿子,经营的个体私矿窑风生水起,购得探矿权证,生而向阳,一切好像都朝最好的方向发展。

人生沉浮,万般皆是命。转眼又十年,二舅埋藏了他的颜值颠峰,财运颠峰。矿窑塌方,工人残伤,二舅赔得倾家荡产,姥姥去逝前悔不当初,是她摔了二舅的“添碗”,以至二舅穷其一生坎坎坷坷。她嘱咐其他儿女帮衬二舅和孙子。二舅又离婚了,魔征起来。他的儿子也辍学去饭店帮厨学个手艺。二舅妈去了深圳,杳无音信。我在社会中不断历练,渐渐成长,慢慢思考人生,越发心疼二舅,偶尔也会在脑海中想起他曾经的爱人程书绪,倘若当年二人喜结秦晋之好,如今不会是这般宿命………。

我在口腔诊所,捂着脸躺在牙椅上,半眯着眼在无影灯下,余光掠过医生,白大褂、束紧的波浪长发,整齐盘拢在蓝色的工作帽中。心情紧张,牙疼得直钻心,哈喇子半口腔。“来,张大嘴巴、使劲张,口水吐一下”。缓缓的女中音。我抬头、弯身,漱掉口中哈喇子。女医生拍扶我肩膀,示意我躺平,略升了牙椅高度,医具撑开口腔。“放松、嘴巴再张大,智齿半埋横向阻生,蛀牙严重。”还是缓缓的女中音。接着感觉口腔中的病牙槽中注入了药液,略酸麻、略冰牙根,比刚才的神经疼已好受多了。扶肩示意我起身,来到她办公桌前座下。“这颗智齿,不能再留,先消炎,三天后,早上八点来拨掉智齿,保存邻牙。甲哨挫和头孢家里有吗?”依然是缓缓的女中音。

“有,有,有的”我捂着腮邦子,在口罩的掩遮下只见医师的双眸如雪山白莲,真诚而专一。

“按时服药,保证睡眠和休息,不要熬夜,不吃辛辣刺激食物,遵医嘱。”依然是缓缓的女中音。

陈灿伴我走出诊所。

问我:“疼得轻点了吧?”

“ 好多了,亏你带我来这儿,不然要遭大罪。这医师医术很高嘛”

“那当然,几十年了,这程医师,水平高,人怪”陈灿挠着头皮,启动了车。

我迷迷糊糊坐在副驾驶上,听陈灿絮叨着:“她从哪儿来真说不清,但周围熟悉的街坊找她看了几十年的牙,都知道她五十多岁,老大年龄没婚嫁出去,没她瞧得上的人啊,呵呵,无儿女,在执业医师资格证稀缺的年代就考取证书,在我们市内很有名望。医术好,价格不高。”

“哈哈,兄弟,你说她怎么不嫁人,要模样有模样,要个头有个头,五十多了身段还不赖,年轻时可是一等一的条件呀,不会有啥心理毛病吧”。陈灿酸酸的轻挑着言语。我并不答话,内心泛过涟漪。

“等她终老,不烧纸钱,烧真钱,呵呵呵,这医术挣几套房了,无儿无女,想不通呀”陈灿还越说越起劲儿。我猛得抬头,牙也不再疼,犹如走出混沌的大梦,醒得透亮清晰。她那如雪莲般赤诚的眼神划过我的脑海,如涓涓流水般的声音淌进我的心田,真的是她吗?我又仔细回想起口腔诊所的招牌名称:程康牙科。瞬间如大石压心,程书绪,吴诗康。合起来:程康牙科。我二舅的名为“康”

三天有多慢。我所有的话都憋在心里。陈灿又陪来到程康牙科。我的心思竟然不是拔牙,而是破谜。眼神卯足了劲瞅:白大褂子、口罩、手术帽。在无懈可击的服饰掩盖下我搜寻着三十年前的记忆。看到了当年的影子。怎么确认确定?我不敢造次莽撞。

程医师医术真高明。麻药后约十分钟,她示意我张大嘴巴,来观察一下牙齿情况,“有无疼痛感?”我看不到她用手术钳还手术刀,也或者是手术蹑子,让我感知痛感,检查麻醉果。我摆手告知无知觉。“放松,不要紧张……”话毕我只感觉下颌骨连着牙床被往上去的抻力牵动起来,接着是叮当的敲击骨头的声音。然后又是往上去的抻力,我正想着这颗顽固的老牙不好拔呀。一袭凉意冲进口腔,已经到冲洗阶段,拔掉的牙在我眼前闪过。棉球止血。“咬合30分钟,之后有疼痛感要忍下,三小时内不要喝水,避免吞咽动作,避免添食伤口。今天中午进流食,痛感强时要服上次药品三天。”我听得仔细,倒不是怕漏掉哪个字,而是追踪三十年前的声音。

手起笔落,字迹跃然病历上的那一刻我无比确定,这是我记忆深刻的字体,当年的“好好学习 天天向上” “健康成长”。还有当年的“花落天涯绝壁外”都出自这双手,好巧不巧,口罩在她脸颊滑落,她顺速整理挂耳戴回去,我依然看见庐山真面目。泪湿了心,30年弹指,孤影踏浪,我二舅你可知你的爱人,她在何方……三十几个冬夏春秋她缩在自己的壳里,斩断情与伤………活成世间奇女子

诊所一角

掠影一张

[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]

互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!

如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/150800.html