健身迭代,壶铃复兴|GymSquare

健身方式迭代,壶铃复兴。

作者/晟杰

编辑/GymSquare编辑部

虽然杠铃、哑铃,成为健身房自由力量区的常见训练工具,但同样以「铃」命名的壶铃,并不算是其中一员。很难想象,这个拥有三百年历史沉淀的壶铃运动,却不太受健身训练者的青睐。

原因有很多,比如壶铃不以力量训练见长,在肌肉丛林的健身房训练区,壶铃很难被反复拿起。而以壶铃为基础的各类课程,也不算丰富。

比如杠铃有莱美BodyPump杠铃操,哑铃被Barry's Bootcamp和SoulCycle等作为有氧训练之外,力量训练的小工具。但跟壶铃结合的团体课程,却屈指可数。

■ 壶铃训练

壶铃在健身房很少被应用,很大原因在于难以达成健力健美需求。比如,常见的硬式壶铃注重离心爆发动作,以及难以细微调整的重量负荷,既不满足健力线性周期计划,也不匹配健美肌肉收缩原则。

除了难以直接让人「强健肌肉力量」,壶铃赛事观赏性的缺乏,以及较高的认证失败率,可能也是它鲜有人知的原因。

例如将「举起次数」作为比赛目标的WKSF等壶铃耐力举重赛事,不同于IPF力量举赛或Olympia健美赛「强壮、有力」的感官冲击,而SFG壶铃认证高达35%的失败率,也限制了技术传播。

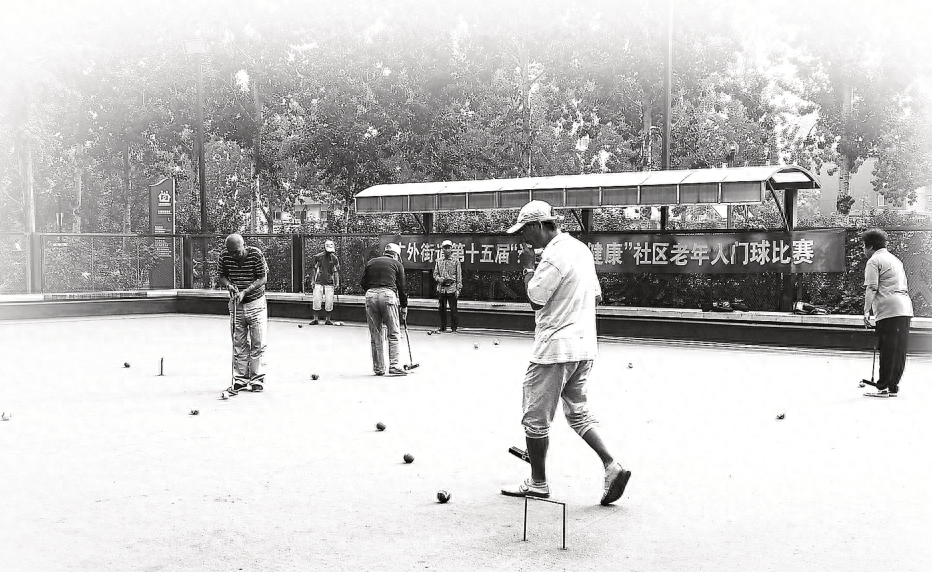

■ WKSF壶铃赛事

即便这个历史悠久的壶铃运动已经有相关的赛事,但因为其观赏性低和失败率高等原因,远没有CrossFit比赛来的受欢迎。

但很明显,历史悠久的壶铃运动是被低估的。比如壶铃锻炼身体有氧耐力,柔韧协调,甚至实现运动康复的效果,竞技壶铃运动和抓举、高翻、摆荡的硬式壶铃训练,都看起来是这个健身内容匮乏时代,难得的训练课程。

如果以健身方式「越来越多样化」的角度来看待壶铃训练,壶铃训练的特点有理由被更多训练者发掘。不管是弥补专项力量无法兼顾的人体功能训练,还是壶铃训练本身具有的独特训练魅力,更多人参与壶铃训练并不会遥远。

健身方式迭代,壶铃复兴。

多样壶铃流派,小众力量器械

杠铃、哑铃、壶铃,「健身房三个铃」中唯独壶铃不太一样。这件由铃体、铃角、把手构成的独特器械,是重心位于握持手掌外侧,以及25个把位下完成摆荡、高翻、抓举等动作的基本保证。

不同于传统杠铃哑铃更多被应用于卧推、深蹲、硬拉的三项力量运动,壶铃非稳定重心的结构特性,使训练者能完成「甩、抛、举」的有氧耐力、稳定性训练。甚至在特有的发展身体力学功能下,壶铃也是肩关节受限、下背肌群强健康复的优选。

与其说壶铃是一种健身器械,不如说它是一种训练。

壶铃结构与训练体系高度集成的背后,也是其久于杠铃哑铃的「古董级」历史沉淀。早在1704年,随着 Girya(壶铃)的出现,通过举起Girya来展现个人力量,一度成为苏联民间游戏,并逐渐演化为全国赛事。

在苏联解体后,由Pavel Tsatsouline引进的壶铃训练体系,在健身文化兴起的美国受到欢迎,并创立壶铃训练机构Dragon Door,首次建立涵盖抓举、高翻、摆荡等6大单壶铃技术的RKC壶铃认证体系。

直至2012年,Pavel Tsatsouline离开Dragon Door,创立了综合力量训练机构Strong First,并建立了国内引进较多的,包含双手壶铃训练的SFG壶铃认证。

■ Pavel Tsatsouline

无论是RKC,还是后来的SFG认证都属于以「提升人体体适能」为目标的「硬式壶铃」训练,而另一支由苏联全国赛事演化的「竞技壶铃」运动,正已「做的多」为夺冠目的促成一项项国际赛事。

例如,今年在上海IWF上演的WKSF中国壶铃锦标赛,赛事包含10分钟的抓举、挺举、长循环,并在同一体重等级下,通过评定选手举起相同重量壶铃的次数,区别赛事等级排名。

■ WKSF赛事分级

不可否认,壶铃展现出多样化流派,但即使历经百年历史,它却依然算是健身房的小众器械。

在国内,《2018健身行业数据报告中》中壶铃被区分为传统健身房,私教教学区域内的「小工具器械」,而近年来国内兴起的团体课程中,很少和壶铃相关的力量训练课程,甚至淘宝的壶铃最大单店月销量仅达1000。

至于国外,Barry's Bootcamp等主打全身循环训练的健身房,也几乎不设置壶铃训练。甚至在全美健身人口渗透率达到18%下,有关壶铃训练的单品健身房并不多见。

壶铃的发展进程、训练体系并非处于立锥之地,但为什么至今壶铃只是小众器械、小众健身方式?

壶铃运动,不适应「肌肉丛林」

挥舞哑铃下肌肉饱满,杠铃起伏中力量进化,但是壶铃训练,或者说壶铃器械似乎从来不是发展人体绝对力量、肌肉壮硕的最佳选择。

换句话说,主打练习肌耐力的壶铃运动,以及壶铃器械的特殊结构,并非大部分以发展力量肌肉为目标的健身房用户首选。

首先在器械结构方面,和传统杠铃哑铃重心处于训练手掌内不同,由于握把在铃体上方的结构,使壶铃重心位于训练者握持手的外侧。而重心无法被掌控,间接导致了重量移动过程中,训练者需要分担肌群力量去维持「控制力」,无法专注发展蹲、推、拉的绝对力量。

■ 举重杠铃与壶铃训练对力量以及垂直跳跃的影响

美国力量训练期刊《Journal of Strength and Conditioning Research》曾比较了举重杠铃与壶铃训练,对受试者绝对力量以及垂直跳跃的影响。研究发现,完成举重杠铃训练受试者1RM后蹲力量增加13.6%,大于壶铃训练后后蹲4.5%的1RM提升。

同样从器械角度来说,硬式壶铃重量区间多为4kg,难以实现Mark Rippetoe在《力量训练计划》所提出的线性训练原则中,通常以2.3—4.5kg作为重量增幅,以及测量1RM后对训练重量的百分比精细修改。

其次,无论是硬式壶铃训练理念中更多离心运动的「甩、抛、举」,还是以发展肌肉耐力为目标的竞技壶铃运动,似乎都较少满足抗阻运动中,肌肉离心向心收缩下的肌肥大要求。

■ 壶铃摆荡的肌电图测试

在一项对7名受试者参与16kg壶铃摆荡的肌电图测试中,通过肌肉激活时间表可以发现,受试者将壶铃摆至与髋关节齐平即Middle状态下,背、臀、腹部的三处肌群皆达到激活峰值,但相较而言在壶铃超过胸口的Full状态时,肌群部位的激活程度陡然下降。

可以看到,与传统健美强调顶峰收缩、离心收缩不同,壶铃的爆发式训练并非是促成肌肥大的首选。或许这也是上世纪90年代健美风行时期,Gold's Gym等硬核铁馆的一众健美先生多以杠铃哑铃为训练器械的重要原因。

■ 壶铃摆荡的肌肉激活时间点

除了器械设计、训练原则以外,一些有关壶铃的传播或许也限制了这项运动的发展。

例如,包括WKSF、IKMF等国际壶铃赛事中,选手比拼10分钟内长循环、抓举、挺举的完成次数,对比同样以「完成个数」为目标的Crossfit,少了一些团队合作的社群竞技氛围。「马拉松」式的有氧耐力运动方式,也不及IPF力量举赛事,或Olympia健美赛带来的力量和形体冲击。

■ CrossFit壶铃摆荡

壶铃运动的赛程设置,让它并不那么吸引人。而教练认证困难,限制了训练理念传播。

以壶铃认证为例,Strong First官网在「SFG教练认证」一栏中写明,全球SFG壶铃教练认证失败率在25—30%之间,除了摆荡、抓举、双壶铃高翻等6大动作技术考核以外,还要求体重等级下不同壶铃重量的5分钟100次抓举测试。

总的来看,壶铃遇冷,原因除了难以满足健身房用户对力量肌肉的追求,还涉及训练方式、训练理念的传播受限。

壶铃复兴

壶铃能够成为苏联时期的全民繁荣的健身方式,甚至在大洋彼岸的美国开拓训练疆土,都说明了壶铃「不再只是一种器械」。

回到现在,壶铃训练的属性特征是实现复兴的根本。

即使壶铃不是肌肥大、肌力增长的最佳训练器械或训练方式,但不可否认的是,壶铃的多功能性,是在杠铃哑铃健美健力建立体型、专项力量以外,更需要被应用于与人体体适能发展的。

比如,壶铃是CrossFit以及F45在高强度训练中所必备的身体「跑、跳、蹲」功能训练器械。在国内,从壶铃占据「小工具训练」排名第一,也能看到有别传统「举铁」的壶铃,或许是提升运动表现、身体形态更为有效的全面训练方式。

■ CrossFit

而越来越多的壶铃受众用户群,无疑是壶铃复兴的最佳保障。

例如SFG、RKC等训练认证体系逐渐被引进国内,近乎「马拉松式」的WKSF壶铃竞赛进入中国,而拓展壶铃运动的KOL也在短视频趋势下,尝试将壶铃运动引入健身用户的视野。甚至在去年,国内成立了CKLF中国壶铃举重联合会以普及壶铃运动。

■ IWF 2019 WKSF中国壶铃锦标赛

当壶铃有科学训练理念,用户基础作为保障,拓展单品壶铃课程甚至门店,或许不再遥远。

比如,精品健身房Equinox应用壶铃多把位以及重心不稳定的特性,将土耳其起立、摆荡、高翻、抓举等动作与下肢移动步伐相结合,建立壶铃课程。而美国Kettle Corps实行运动康复理念,通过壶铃训练改善用户关节灵活度受限,以及身体稳定性不足,并以此拓展了单品类的壶铃健身房。

■ Kettle Corps

复兴壶铃,或许能让健身者在专注力量训练以外,接触全身功能训练,尝试弥补身体体能短板。

而壶铃的多元训练方式,可能也是国内健身内容同质化现状下,值得去探索的「新物种」。■ GYMSQUARE

-END-

延伸阅读:

无评估,不训练|GymSquare

健身房没有老年人|GymSquare

自由轨迹的力量训练,是时候回归了|GymSquare

[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]

互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!

如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/162727.html